Récit de voyage dans le désert de Mauritanie écrit par Roselyne Sibille, poétesse, écrivaine, accompagnatrice L’Ami du Vent… et bien plus ! Pour vous plus ample connaissance avec Roselyne, retrouvez-la sur son site : https://roselynesibille.fr/

Tout homme a besoin d’une chanson intraduisible.

Roberto JUARROZ, Poésie verticale

L’avion survole l’Espagne, les innombrables serres de la région d’Alméria comme une obsession de dessinateur fou, puis la splendeur du Haut-Atlas, ses pics enneigés si proches, les vallées arides où s’agrippent des villages aux quelques maisons mimétiques, les coulées de verdure qui serpentent vers les lointains ocres. Et voici les dunes, l’infini des jaunes. Au milieu de tout ce rien visuel, surgissent les célèbres mines de fer mauritaniennes de F’Dérick, leurs cratères, et c’est soudain trop de noir au regard, trop de bubons ouverts, de blessures à la terre. Mais les sables déferlent à nouveau et je sais que je vais les retrouver au plus près. J’en suis émue, bougée en dedans.

Atar. Je trouve le parking de l’aéroport particulièrement animé avant de comprendre : dimanche prochain auront lieu les élections présidentielles. Un meeting sonorisé et fervent crée ce tournis de véhicules, de banderoles, de mégaphones, de militants enthousiastes de l’un des trois partis en lice. Une colonne de pick-up se met en route, ordonnée et hurlante, compacte, impossible à doubler, crie des slogans, agite des bras, des drapeaux.

Des boubous blancs et bleus brodés flottent, des grappes d’hommes rieurs debout débordent des portières ouvertes, des lunettes de soleil miroitent. Les pare-brises sont devenus panneaux d’affichages. Des hommes se tiennent pour ne pas glisser du toit des voitures officielles tout en faisant de leurs doigts le V de la victoire. Nous suivons la caravane automobile dans sa lenteur hurlante. Notre chauffeur tournera dans des ruelles de traverses, essayant plusieurs fois de remonter le convoi au calme pour tenter de couper la file plus loin. Mais rien n’y fait, cette manifestation est impossible à tronquer.

Cela nous donne l’occasion de passer dans les ruelles de sable entre les masures, de croiser des femmes en marche sous leur melhafa qui flotte dans le vent, cette pièce de tissu léger toujours gracieusement drapée, colorée de motifs géométriques vifs et joyeux, surprenant contraste avec leur visage souvent préoccupé et sévère. Des enfants jouent dans la poussière, des chèvres maigres déchirent soigneusement les sacs plastiques qu’elles broutent avec assiduité. Elles lèvent des yeux effarés, leurs barbichettes tremblent sur les lambeaux fluo, et je pense au goût que doit avoir la viande.

À nouveau six compagnons de randonnée pour cette semaine dans les sables de l’erg Ouarane au cœur du désert mauritanien. Nous faisons la connaissance de N’Dongo, notre jeune guide peul de 23 ans. Nos sacs sont calés à l’arrière du 4×4, protégés par une bâche bleue et un gros filet de corde. Nous roulons vers l’Adrar. La lumière est puissamment douce, enveloppante.

Un grand troupeau de chamelles et de chamelons s’avance face à nous le long de la route. Les bêtes défilent, nombreuses, blanches, blondes, brunes, lèvres babinantes, touffes de fourrure sur la bosse, longs cous souples, regards hautains, pattes grêles à l’articulation médiane proéminente. Certaines sont entravées, d’autres sont ceintes d’un protège-mamelles qui leur évitent d’être tétées, d’autres encore ont une ficelle tressée sur le museau. Elles passent toutes, long groupe à l’air pressé et blasé. Aucun berger ne les accompagne.

Nous nous sommes approchés de la montagne pour prendre la passe Mohamed Ould Ebnou. La montagne s’érige, sombre, majestueuse, impressionnant relief de couches horizontales qui lâchent leurs blocs énormes sur les versants pentus de cailloutis jusqu’au fond de l’oued à sec.

Le 4×4 pousse son moteur et, insecte persévérant, monte les kilomètres, virage après virage. Le chauffeur tient à s’arrêter sur le bord pour nous montrer, vers le fond, un camion qui a chuté trois mois auparavant. Le parapet est grossièrement refait, un bricolage qui alerte. A cet endroit, haut fixé sur un madrier, un panneau artisanal triangulaire peint en rouge sur blanc, montre une flèche dynamique vers la gauche. Et au bord de la route, une pierre dressée, fraîche comme le souvenir.

La plaine d’Atar poudroie de lumière.

Piste sur le dos de l’Adrar. Toujours cette piste rectiligne au milieu de la végétation chétive. Nous apercevons au loin un engin arrêté dans une sublime lumière de soleil couchant. Deux hommes nous font un signe implorant. Le tracteur a crevé. Un tracteur Stokota, vert, encrassé de poussière rougeâtre, attelé d’un dispositif de travaux publics : des pneus archi-usés montés en pyramide plate sur un bâti. Avec cela, ils égalisaient la piste. Il leur faut maintenant aller vers Atar se faire dépanner. Mais nous allons vers Chinguetti. Ils vont attendre encore, un prochain passage providentiel.

Suite de notre récit de voyage dans le désert….

Arrivée à Chinguetti, « la capitale de la pierre taillée » est-il annoncé fièrement sur un panneau rouillé à l’entrée de ce petit bourg solitaire dans les sables, ancienne cité caravanière célèbre mais petit bourg loin de tout aujourd’hui.

On traverse le lit de la rivière à sec, la batha, ce large oued vide qui sépare les deux parties de Chinguetti, « étendue immense et lisse pareille à un fleuve engourdi », comme dit Kessel. On s’arrête presque dans le troupeau de dromadaires qui attendent les départs de rando du lendemain. Les chameliers jurent. Les chauffeurs claquent leurs portières en riant. Des mains se serrent, les hommes se donnent des accolades.

Nous sommes devant l’auberge du Bien-Être au bord du Vieux Chinguetti. Ses murs enserrent un patio simple, trois palmiers, deux khaïmas, ces tentes maures ouvertes sur un côté, les cinq chambres, l’espace sommaire des sanitaires. Dans la cour de derrière, la cuisine, où j’entends les conversations et distingue, à ras du sol, les cuisiniers noirs dans la lumière jaune tremblante de la lampe à pétrole.

La chambre de Théodore Monod est toujours identique à elle-même, simple. Plafond de palmes, terre battue, porte basse à deux ventaux en bois de palmier, gros loquet de fermeture précaire. Son seul luxe est la poignée en ferrure grossièrement ouvragée. Il devait se reposer là, Théodore, appréciant ce confort privilégié après les semaines de traversées des sables au plus élémentaire des nécessités de l’organisme humain. Je hume cette chambre, y cherchant une vibration résiduelle, mais elle ne me donne qu’une image arrêtée sur laquelle je projette ce qui me touche dans les récits de ce chercheur étonnant.

Je dors sous une khaïma. J’entends fort, jusque tard dans la nuit, les chants typiquement maures, donnés en honneur de la campagne électorale. Musique lointaine, venant du Nouveau Chinguetti, sur l’autre rive de la batha, à un kilomètre de là, amplifiée par l’électricité municipale qui fonctionne pendant trois heures chaque nuit. Mais je dors, si loin du chez moi de ce matin, entre les remous de rythmes et de voix étranges qui me disent que oui, je suis là, à l’orée de cette semaine mauritanienne.

Nous partons. Nous partons. Voilà, nous partons et je suis déjà plus loin que moi, appelée vers l’avant par ma joie, vers ce que je pressens, vers ce que je sais, vers ce que je ne sais pas, vers la respiration que me donne ce désert que je viens retrouver, je dirais amoureusement car je n’ai pas de mot pour dire amoureuse d’un monde autre.

Nous marchons dans la batha, avec N’Dongo en boubou bleu lumineux, tenant par la bride le chameau-taxi. Les dunes limitent l’oued. Le sol est très plat, la lumière matinale, claire, lisse. Des jardins sont clos de palmes entrelacées de piteux haillons. Cabanes éparses. Des silhouettes arrosent. N’Dongo chante doucement. Sa voix est un oiseau inconnu qui entrelace des mélodies.

Nous marchons jusqu’à la palmeraie de Timkemkmet. Nous y arrivons par le bas. Deux femmes, assurément mère et fille sont accroupies à l’ombre rase d’une cahute de terre au milieu d’une marmaille. Les enfants se dressent, curieux, et nous suivent. Un garçonnet clopine à mon côté, essayant d’enlever tout en marchant une épine dans la plante de son pied nu. Nous allons à l’école au bout de cet étrange village désarticulé dans le sable, où les cabanes de palmes semblent un jeté de dés anarchique. L’école comme un port, l’école en dur, cernée d’une cour qui explose de soleil.

L’instituteur s’interrompt, dit un mot à sa classe. Tous les enfants, prompts, se lèvent et restent droit, sans un mot, à nous regarder. C’est le même instituteur que j’avais déjà rencontré. Il est aussi directeur de l’école, et aujourd’hui en souci car son collègue qui enseigne aux grands est absent. Il avait une rage de dents et a dû partir au dispensaire à Chinguetti. Alors il a fallu renvoyer une partie des enfants chez eux et aussi en intégrer le plus possible dans la classe des plus jeunes.

La salle, dans la pénombre, est saturée d’une odeur de respirations, de terre et de poussière. L’instituteur fait un signe aux enfants qui s’assoient dans un grand bruissement. Il parle avec N’Dongo. Les enfants nous regardent de tous leurs yeux intenses, avec des sourires immenses et gentils.

L’instituteur s’adresse à moi. Pourrais-je le prendre en photo ? Il a besoin de photos d’identité pour un dossier d’état et ici, c’est impossible d’en obtenir. Bien sûr. Nous passons dans la classe vide, ouvrons les volets sur le dehors éblouissant qui éclaire subitement les murs chaulés. Le sable vole dans le courant d’air mais qu’importe. Le directeur pose, sérieux, contre le mur blanchi. Je cadre son visage et voilà. Je lui montre sur l’écran numérique. Il est reconnaissant. Pourrais-je aussi photographier son fils, sa femme, sa fille ? Evidemment. Il les envoie chercher par un petit élève qui part en courant.

Le garçon arrive. Onze ans. Il fait partie de la classe des grands qui ont été renvoyés chez eux ce matin. Mais la mère et la fillette sont au jardin, trop loin. Il envoie un autre enfant la prévenir. Elle ne viendra pas. Tant pis. Dommage. Le dossier ne sera pas encore envoyé. Pour ma part, je transmettrai les photos de France par mail à quelqu’un qui a l’électricité et Internet, et qui travaille avec son jeune frère. Oui, c’est facile.

Je photographie le fils, qui pose, aussi figé que son père. Je lui montre la photo. Il acquiesce gravement. Je lui en propose une autre où il sourirait. Alors il perd son air sage et triste et il rayonne.

Le directeur nous fait, en français, une leçon d’écriture arabe au tableau noir de la salle vide. Il nous parle de ses études. Il a alors une autre voix, une voix digne, pas la même que celle qui m’a demandée les photos. C’est un lettré. Il vit ici dans ce hameau démuni de tout.

Il va rejoindre sa classe à côté. Les enfants sourient, nous montrent leurs livres ouverts. Ils tendent la main. Ils sourient sans parler. Une petite jeune fille s’approche dans sa melhafa blanche.Elle pose. L’instituteur la laisse faire. Il me demande de regarder la photo que je viens de prendre. Il me dit qu’elle est jolie.

Nous lui avons laissé du matériel scolaire. Il l’a posé sur son bureau. Les enfants le recevront en récompense à l’école. Ils n’apprendront pas à mendier des stylos.

À la sortie de la cour, trois femmes se sont installées, assises dans leurs voiles, devant un petit étalage de friandises. Pour la récréation sans doute. C’est comme un triste progrès, ces sucreries proposées. La plus âgée fabrique un panier de graminées en attendant la sortie des élèves. Elle se baisse sur son travail afin que je ne distingue pas son visage.

Par contre, lorsque nous traversons le village, ce bizarre village troué de trop d’espace, deux jeunes femmes – très jeunes, des grandes adolescentes -, accroupies, près du puits, nous dévisagent joyeusement. Elles sont enveloppées dans leurs voiles aux couleurs toniques et savonnent d’autres voiles qu’elles serrent en boule dans leur paume. Et tous ces mètres de tissu mouillé deviennent ces petites balles qu’elles posent les unes à côté des autres, comme pour jongler.

Deux ânes nous doublent. Sur l’un, un vieil homme en sarouel, son boubou bleu jeté sur l’épaule Sur l’autre, deux garçons, l’aîné devant, conduisant, fier, le bambin derrière, accroché à lui. Entre eux, une gerbe de carottes luisantes avec leurs fanes, toutes fraîches déterrées. Ils entrent dans une courette d’épineux assommée de soleil, s’arrêtent devant une de ces maisonnettes de palmes grisâtres d’où sort une femme.

Plus loin, l’épicerie où nous avions pris un thé lors du précédent passage ici. La toute jeune épicière a maintenant une fillette qui s’essaie à marcher. Dans la pénombre de la pièce-épicerie, je distingue des étagères neuves. Pas plus de marchandises, mais plus ordonnées.

Nous voilà aux jardins. Les palmiers créent l’ombre bien sûr, et la hauteur. Des allées sont bien tracées entre les parois de paille. Le blé pousse, épis serrés sur les surfaces minuscules. Certains portillons sont des grands bidons d’essence aplatis, où les couleurs luttent entre usure et logos commerciaux. On entend une pompe électrique. Si le hameau semble chaotique, sec et sévère, la douceur est rassemblée à proximité de l’eau. Mais ici personne ne prélève de surface pour habiter. Sur le précieux sol irrigable on travaille pour la nourriture.

Nous rejoignons « Les jardins du Bien-Être », tenu par la même famille que l’auberge du même nom à Chinguetti.

Je retrouve cette palmeraie, les khaïmas dispersées dans l’ombrage délicieux. Le temps y passe très doucement, comme attentif à un souffle rare, subtil. Un chamelier dort sous l’ombrière. N’Dongo chante. Les autres causent tranquillement près de la cahute-cuisine. Une ombre de palme se balance, parfaitement dessinée, sur le toit blanc d’une tente. C’est l’insaisissable danse de l’ombre, légère, lente et gracieuse.

Les grillons ferment le jour. Les tourterelles l’ouvrent dans un parfum d’éden. Mais dès le lendemain matin nous quittons cette souriante oasis pour aller chercher l’austère et sauvage splendeur des sables.

Marcher pour quitter un lieu presque idyllique, est-ce justifié ? Pourquoi ne pas rester alanguis dans l’ombre douce ? Marcher pour aller où ? Marcher pour trouver quoi ? Marcher juste pour marcher dans un pays si dur, est-ce raisonnable ? Non, rien n’est raisonnable. On a laissé le raisonnable dans notre monde confortable et tempéré. Je viens ici marcher sans autre but que de m’avancer dans la pure beauté, et cueillir au passage l’insaisissable : ce temps qui a un autre poids, ce ciel qui raconte ce que le nôtre ne sait pas, cette profusion de lumière silencieuse, ce sable qui n’est pas sol et se dérobe sous mes pas. Je viens chercher ce que nulle part ailleurs je ne pourrai trouver ainsi.

Suite du récit de voyage dans le désert de Mauritanie…

Alors, marcher est simple, et considérable. Les dunes s’élèvent et retombent en houle gigantesque. Et je monte et je descends et je remonte et j’observe notre chameau-taxi qui, comme nous, affronte ces versants raides. Je le vois même à plusieurs reprises agenouiller ses pattes avant et monter ainsi, sur ses articulations, arrière-train debout et dos presque droit. Il est sans révolte, il monte au mieux. Puis il descend, pattes avant piquées dans le sable et glissant avec lui comme on skie, pattes arrières en frein, arc-boutées. Sans hésitation, descendant au mieux. Incroyables dromadaires, sobres, persévérants, calmes, solides, les « vaisseaux du désert » les plus appropriés qui soit.

Le sable se déploie sans heurts, comme passif, patient infiniment. Mais il porte en lui sa menace, cette sévérité, il ne séduit pas comme les ombrages, comme les douceurs. Il fascine, il captive. J’ai envie, encore et encore de revenir vers lui, à d’autres saisons, vers d’autres aspects, aussi passionnée de le retrouver et de le découvrir dans des facettes inconnues autant que familières. J’essaie de m’approcher de son mystère. Je viens vers lui avec élan, je ne le quitte jamais vraiment.

Il s’agit de marcher. Marcher et regarder le presque rien, des concrétions de sable fragiles, les traces minuscules et obstinées, ces draperies d’ombres, l’arête ciselée, la poudre de lumière qui s’envole au flanc des dunes sous le vent. Il n’y a plus rien à penser. J’épouse mon corps totalement et je marche dans le pas que je pose, dans le souple incertain de ce pas. Je respire parce que mon souffle le demande. Je regarde ce qui s’offre, et c’est si peu que tout prend son importance.

Il s’agit d’être. Juste là.

Un lézard jaune et satiné file vers une touffe de graminées, s’envole dans un saut de skieur avant de disparaître dans la butte suivante.

Le temps glisse, et nul ne souhaite le freiner, le grignoter, le rattraper, le dépasser. Il ne nous donne aucune prise et nous l’avons laissé, avec nos montres, au fond du sac. Nous n’avons pas de tension ou de projet sur lui pas plus que nous n’imaginerions contrôler le soleil.

Ainsi vient la pause, l’orange goûteuse, la lassitude soudaine dans les muscles arrêtés. Le temps s’est figé autour de nous comme nos ombres fidèles. Je le hume, le savoure, le remercie.

La caravane nous rattrape, les deux chameliers, le cuisinier, les six chameaux. Les hommes parlent avec N’Dongo. Ils chantent ensemble avant de repartir, et rient. Lorsque nous les rejoindrons, ils auront installé le bivouac au pied de la magique, la majestueuse, la mystérieuse musicienne, la grande dune dominant toute la région : Neyana.

Le repas est simple, simple comme on l’attend et le goût est celui qu’il faut. Ici je ne sens aucune envie de goûts sophistiqués, de beurre ou de fromages, ni des merveilles culinaires de la cuisine élaborée. C’est comme si le désert dictait à mon corps l’essentiel. « Il eût l’impression que chaque bouchée était utile à son corps, que le dîner réparait exactement l’usure de la journée. » Kessel toujours.

Je regarde la Grande Dune, j’attends avec émotion le moment moins torride où nous la gravirons pour la faire chanter. Je suis tout près d’un rendez-vous attendu. J’en souris déjà de plaisir. Alors je mange en regardant Neyana.

Soudain, un grondement énorme. Un avion ? Non, impossible. Mon esprit, tel un radar désorienté, balaye à toute vitesse la palette des possibles. Presque immédiatement, je sais. C’est la profonde lamentation de Neyana. Elle chante toute seule ! Et en effet, une avalanche de sable coule sur son flanc pentu. Le vent fort, venu de l’arrière et dont nous sommes protégés par le relief immense de la dune, a sans doute cassé la crête de sable au sommet. Il s’effondre et Neyana mugit. Je suis émue, heureuse comme une enfant comblée, par cette surprise inattendue. La mystérieuse Musicienne me donne invraisemblablement plus que je n’attendais.

Elle chantera quatre fois dans l’après-midi, et mon cœur restera en fête.

J’ai cherché l’ombre, et l’acacia m’a donné cette dentelle sur le sable blond où ma tête peut s’appuyer, protégée du trop plein de lumière déversée par le ciel. L’ombre est juste un peu sombre. Elle ne vole pas la lumière, elle l’atténue.

Neyana s’est mise à vrombir, seule dans le vent. Essaim gigantesque. Ce son long et profond, venu d’un tréfonds qui se laisse mal expliquer m’a soudain semblé le chant de l’ombre.

Vers la fin du jour, nous monterons, si raide, jusqu’à la plate-forme d’où l’on peut s’installer tous en ligne horizontale pour partir ensemble et proposer à la dune la vibration maximale. Tout est doré, à l’infini. Nous sommes tous beaux dans cette lumière. Le soleil embrasse la dune d’en face en l’effleurant avec douceur, comme penché sur son front. Nous restons immobiles, admirant ses teintes raffinées et goûtant la fraîcheur subite.

Lorsqu’il a vraiment disparu, que le ciel a trouvé son bleu de porcelaine, nous démarrons. Pousser des pieds, des mains, des fesses, tous ensemble, vite vite et stop ! Laisser Neyana lancer son mugissement. Je m’allonge, tout vibre, je pose mon oreille sur le sable puissant et j’écoute le corps de la terre qui vrombit son secret. Nous recommençons et encore et encore nous recommençons. Je m’allonge dans ce tremblement. Je caresse le sable ; sa douceur granuleuse a l’exacte température de la chaleur humaine. J’écoute, et le fond du monde module sa plainte.

N’Dongo s’est mis à chanter avec la Musicienne. Elle roulait son grondement de basse continue pendant qu’il ciselait la mélodie de sa paisible et joyeuse voix africaine. Je l’ai vu chercher du son en montant, léger, à brefs bonds, des marches invisibles dans le sable qui se dérobait en grognant sous ses tout petits pas répétés. Il tentait des sauts souples en zigzags et la Musicienne répondait. C’était une inouïe fête du désert, au plus loin des sons artificiels.

Nous mangions autour du feu, resserrés sur la lumière chaude, lorsque nous avons su que la pleine lune se levait. Pendant que devant la Grande Dune noire s’étendait une gigantesque révérence d’ombre, toutes les dunes lointaines s’étaient mises à briller comme par elles-mêmes d’une irréelle émanation argentée. Le ciel s’éclairait insensiblement. Il fallut longtemps pour que la lune surplombe le campement.

J’ai respiré cet élixir de lune, frais et silencieux, qui a empli mes narines, ma tête et mes poumons de la paix de la nuit. L’air avait une pétillance d’étoiles. L’espace semblait avoir repoussé le bruit aux extrémités de la terre afin que seule puisse régner Neyana, la majestueuse.

Au matin, c’est le soleil qui a fait ce même parcours pour émerger du haut de la Dune. Au loin, les dunes s’épanouissaient déjà dans la lumière poudreuse, dorée. Pendant que Yaha le chamelier ramenait les sept chameaux vers le campement, qu’Abeydou et Ahmed Salek les chargeaient, pendant qu’Abdelraman rangeait les ustensiles de cuisine, la révérence d’ombre s’est amenuisée, reculée jusqu’à se confondre avec le pied de la Grande Dune. Mais nous étions déjà partis et c’est en me retournant que j’ai vu l’ombre se serrer tout contre elle.

Je peux parler de toi Neyana, j’essaye de t’écrire, mais je ne peux te raconter, pas plus qu’une amitié immense ne se justifie. Je te sais, là-bas en Mauritanie, grande présence. Je vois en pensée le soleil te couronner, la lune te draper, les étoiles t’honorer du plus incroyable diadème. Je te rêve. Et j’aime te rêver.

Récit de voyage dans le désert….

Pendant cette semaine de randonnée en Mauritanie nous marcherons pour franchir l’une après l’autre les six barres de dunes séparées par des « bouchons ». Comme si notre direction coupait dans sa largeur une plaque de tôle ondulée. Comparaison sinon poétique du moins relativement efficace j’espère !

Il s’agit de monter, raide parfois, très raide parfois. Alors j’ai soif. Alors j’ai chaud. Mais monter donne des vues d’ensemble Les mots s’alignant les uns après les autres, même rapides, même serrés, ne pourront jamais dire ce paysage qui ondule sans fin imaginable, les horizons balancés, ces lumières captives dans les creux, les volutes de sable soufflé, la merveille des formes, l’harmonie. Le plus vaste des présents.

Lorsque l’on atteint le sommet, on marche un peu dans l’absolu mélange de sable et de ciel, et l’on entame la descente vers le « bouchon » que l’on voit en bas, très loin, très bas. Chaque « bouchon » est un ancien lac au fond plat, blanc de sels minéraux durcis. Comme un barrage fermé d’avancées de sables qui le coupent et le tronçonnent peu à peu. Le vent se charge de transporter l’éternité.

Descendre signifie lancer ses pas dans une pente qui serait vertigineuse en ski. Je pose mon pied qui s’enfonce et se stabilise. Alors mon mollet est totalement appuyé sur le tombant de sable. Et ainsi à chaque pas. Bottes des sept lieues, enjambées de géant. Courir dans ces descentes me donne une sensation de puissance animale irrépressible.

Beaucoup de descentes, beaucoup de pas incroyables dans le sable ocre qui s’effondre en feutre, le regard sur les camarades de randonnée qui sont déjà en bas, petits points rouges ou bleus mobiles sur le fond blanc, papillons palpitants.

Arriver sur le plat du « bouchon » me donne le ressenti que j’ai au bout d’un escalier roulant où, ayant marché comme en rêve, je reprends contact avec l’inertie du sol.

Intensité vermillon dans mes yeux un instant fermés. Le vent cueille et ne cesse de m’offrir des grains de ce sable, comme si je pouvais l’oublier !

Ce deuxième bouchon (le premier étant celui de Neyana) se nomme « le bouchon de l’église ». Etrange mais pas tant que cela puisque, contournant une butte, nous distinguons le haut d’une ouverture maçonnée, œil clos d’un bâtiment qui finit d’être enseveli. N’Dongo nous dit qu’il y a encore trois ans, on pouvait voir cette « église des Français », près du puits. Mais le sable escalade chaque relief et l’absorbe. Maintenant, seule veille à proximité une cahute de paille, tapie sous la lumière.

On reprend une montée. Deux pies grièches volettent de touffe et touffe de graminées, se posent, observatrices, comme arrogantes avec leur masque noir. Je n’en verrai qu’ici. Nous escaladons les dunes qui succèdent aux dunes. Je me retourne sur celles où déjà s’effacent nos traces. Tout est semblable et rien n’est pareil. Souffle une fumée d’or au ras des arrondis. Le vent fait ressusciter l’absolue pureté comme si personne, jamais, n’était passé.

Le chemin se défait

à la limite même du pied.

Le chemin veut être pied et non chemin,

limite de soi-même, cœur déroulé.

Roberto JUARROZ

Sur un replat, le sable a créé des serpents, des centaines de serpents tendus vers l’est, orangés sur beige, qui se glissent avec énergie et autorité, tête semblant tendue vers un but. Saisissant. Le vent, peut-être, en colère, avait lancé une malédiction.

Descendre vers le troisième « bouchon », le « Bouchon d’Ahmed ».

Ici, sur la gauche, je m’approche de cet étrange relief tabulaire, fortification immaculée, que nous distinguions de haut. C’est une colline de craie. Des fragments arrondis s’émiettent entre mes doigts, d’une texture étonnamment fine, douce et absorbante. Je repars dans la chaleur avec ce confort inattendu.

On marche aussi parmi des quantités de fragments de poteries néolithiques, comme si partout d’invraisemblables scènes de ménage avaient eu lieu… La terre cuite est rouge, marquée de stries décoratives, de dessins des fibres de tissu dans lesquelles leurs fabricants les avaient enroulées. La face intérieure est noire. Je trouve un morceau de rebord arrondi autrefois par des doigts artisans. Les « bouchons » témoignent.

Reprendre les dunes, comme une barque remonterait des vagues de plus en plus hautes. Se repérer aux traces du dromadaire, ces traces si peu appuyées, si plates, qui forment comme deux petits pieds d’enfant, accolés. A côté le pas de N’Dongo. N’Dongo qui marche très droit, les épaules immobiles ; seul le bas de son corps bouge. Et son boubou vole en draperies élégantes. J’aime sa compagnie, toute légère, son visage chocolat illuminé de regard, de sourire, de chants à voix basse. De chants pour le jour, de chants pour marcher, de chants pour la joie. Marcher à côté de lui semble tout simplifier. Il porte une clarté.

Mais j’aime aussi marcher en compagnie de moi-même, avec la solitude que je suis venue chercher ici, l’émerveillement expansé comme une évidence.

Au détour d’un goulet, je vois mon camarade de randonnée tourné vers moi dans une attitude tellement intense que je me retourne. Là, un fennec, vif, fin, brun. Il court. Longues oreilles pointues. Il se redresse, hop, saute d’un coup de reins derrière une butte, disparaît. Le sable continu se referme sur son apparition. Il a traversé un instant avant mon arrivée. Ses traces le disent comme mon ami qui me voyait et a cru que le fennec et moi serions soudain en présence. Mon cœur bat fort à ce cadeau de la vie.

Quatrième bouchon.

Sur la blancheur craquelée, des millions de coquillages, petits tubes colimaçonnés de quelques millimètres jusqu’à un centimètre pour les énormes. Ils contiennent le temps évaporé avec l’eau de ces lacs d’autrefois.

On remonte. N’Dongo s’arrête pour attendre. Il attache alors le chameau à une touffe de graminée et s’allonge sur le côté, dans son boubou et son chèche de l’exacte couleur du ciel.

Parfois, je le vois, tout en haut d’une dune, nous observant, boubou flottant dans le vent. Il est alors un phare bleu dans ces immensités ocre où je n’ai nul repère. Lorsque j’arrive où il était, la vue à 360° me vole mon souffle. Il me faut un peu de temps, tournant sur moi-même, pour m’accoutumer à cet afflux de désert, d’oxygène visuel, de paix profonde.

Suite de notre récit de voyage dans le désert de Mauritanie…

Cinquième bouchon.

On remonte. Je marchais sur un dos de dune, parfaite courbe qui s’assouplissait sous le ciel, lorsqu’un éparpillement de débris bruns a aspiré mon regard vers un fond, un vallon blond. Je suis descendue dans ce creux de paume ridé de vent qui concentrait la chaleur. Je me suis penchée vers le premier fragment. C’était une fulgurite : un fin tube de sable vitrifié par l’impact de la foudre dans cette cuvette. Il était presque sans poids, ses parois plus minces qu’un morceau de corail faisait un tunnel pour fourmis. Je l’ai pris comme une brindille précieuse. J’ai cueilli le fragment proche qui a tinté contre le premier, et le suivant, et celui-ci à gauche, et celui-là plus loin.

J’arrondissais ma main où s’alignaient ces tubes de verre irréguliers à la texture étrange, granuleuse dentelle ferme et fragile. Je montais dans la cuvette surchauffée, tendue vers ce morceau ici et celui là plus noir, vrillé, sculptures aux rebords irréguliers, éparpillés en filaments quand le feu du ciel avait rencontré le sol. Ma main n’y suffisant plus, j’ai relevé le bord de ma tunique comme on le faisait autrefois des tabliers à la cueillette des fleurs de tilleul. J’y posai chaque éclat qui tintait en rencontrant les autres. Ma tunique était devenue musicale. Des petites percussions cristallines jouaient en accueillant la nouvelle venue.

J’ai gravi la pente jusqu’au point de chute de l’éclair sans doute, puisque au-delà, le sable était vierge à nouveau. Je me suis retournée. Des morceaux de foudre transformée jonchaient encore la cuvette, qui seraient un jour engloutis par le sable. J’ai repris mon avancée sur la crête des dunes, riche de cette récolte inattendue que m’avait proposée le désert. A chaque pas tintinnabulait mon butin.

La paume de la dune avait reçu l’éclair, et m’avait offert la musique secrète du ciel de feu mêlée au silence de sable.

Sixième bouchon, le « bouchon des ânes » : « Limkâl hamir ».

Il apparaît, bistre dans le fond. Immédiatement, N’Dongo s’avance vers le puits. Il ôte son boubou, attrape le seau, poche de chambre à air de camion cerclée de fil de fer et accrochée à une longue corde serpentine. Il le lance au fond, et le remonte vivement. Le seau cogne sur les parois ; l’eau gicle. D’un coup de poignet, N’Dongo récupère le récipient ruisselant, noir brillant. Il verse l’eau dans l’abreuvoir.

Le chameau attend, tête baissée dans le demi-bidon rouillé, vidé en quelques aspirations lippues. Mais déjà N’Dongo remonte un autre seau mouillé et un autre et un autre, tant que le chameau boit. Lorsqu’il relève enfin son cou et nous regarde avec cet air méprisant qu’ont les chameaux souvent, N’Dongo se met à chanter. Il s’est penché sur le puits dans lequel roule et s’enroule sa voix, pendant qu’au fond des reflets noirs agitent des ailes liserées de lumière. Il chante pour l’eau.

La caravane a choisi par des passages moins abrupts. Le bivouac est déjà dressé. Le soleil zénithal ne laisse aucune rémission. Il fait 42° dans la tente. Heureusement le vent atténue l’étouffement. Mais dès qu’une lamelle d’ombre jouxte la tente, les chameliers s’y installent, couchés tête contre pieds, font la sieste. Nous aussi, moins élégamment.

À ce moment-là, je pourrais me demander ce que je fais ici, dans cette aridité. Ma peau tire. Des brumes de chaleur se déplacent lourdement sous mon front. Je ne peux ni dormir ni ne pas dormir. Je respire aussi peu que possible cet air brûlant.

Pourtant j’attends, j’écoute, je suis attentive à ces extrêmes, je regarde la couleur derrière mes paupières baissées. Des orangés ondoient en vagues et en nuances comme si mon regard intérieur avait concentré toutes les teintes des sables, leurs coulées ocres sur blond, blanc sur paille, rose piqueté d’ardoise, et même des brins verts comme ces tiges qui vivent sans terre.

Je suis patiente et calme car viendra le temps de l’ombre, puis celui des lumières fauves qui incendient tout dans une fête paisible qui m’enchante. Et la nuit sera reine à son heure, trop froide, sublime.

Sous la tente des chameliers on entend des chocs de vaisselle. Yaha en émerge et s’approche avec une assiette émaillée en guise de plateau pour les verres de thé. Petits verres de deux gorgées, thé vert mousseux, parfum de menthe fraîche. Yaha attend que nous reposions les verres. Il nous regarde. Il se redresse, marche vers leur tente, pull de laine et pantalon noir sous son boubou de chamelier ceinturé à la taille.

Chèche beige, face noire. C’est un « maure blanc » nous a dit N’Dongo qui lui, est très significativement peul. Cinq ethnies se côtoient en Mauritanie : les Bambaras, les Wolofs, les Soninkés, les Peuls et les Maures. Tous parlent l’arabe mauritanien le Hassanya. et ensemble, ils forment le peuple mauritanien.

A la nuit tombée, je suis allée au puits tirer un seau d’eau. J’ai trouvée longue la corde mouillée qui remontait du fond que je ne voyais pas. Je me suis lavé le visage avec plaisir et respect comme si je faisais des ablutions rituelles. Ma peau est restée extrêmement douce, lissée par cette eau vierge. Une senteur oubliée, de poussière humide, montait. Sur la margelle du puits, entre deux pierres, j’ai aperçu un mouvement beige furtif. Un lézard ? Une gerboise ? Un petit animal sauvage avait profité de cette eau remontée pour venir en laper quelques gouttes.

Lumière dorée s’évaporant des dunes dans le soir, se diluant dans le bleu jusqu’à la première étoile, ermite de la nuit à venir.

Le souffle de cette nuit, vivant, frais et fin a accompagné mon repos et mes pensées. La lumière de la lune impériale saupoudrait sur tous les reliefs – à profusion, mais comme humblement – une phosphorescence argentée.

Lumière de ces mêmes dunes s’éclairant au matin, toutes ensemble, comme par l’intérieur. Un liseré rose monte dans le plus subtil des camaïeux rejoindre la lune qui s’efface, transparente comme le souvenir d’elle-même.

Aucun mot ne sait peindre la lumière. Aucun mot ne saura dire le silence aussi solide que léger de la nuit, respirant entre ces trois lumières.

ROSELYNE SIBILLE

Récit de voyage dans le désert….

Le soir, autour du feu, N’Dongo prend la cuvette dans laquelle Yaha a pétri la boule de pain. Il la retourne. Ses doigts vifs la tapotent. Il se met à chanter. Abeydou attrape un bidon d’eau, Abdelraman cogne deux cuillères et tous chantent et tressent leurs voix dans ces rythmes cahoteux qui toujours se défont et se raccrochent. Un refrain se love dans ma tête « Chinguetti Chinguetti… » : un hymne à leur ville, une mélodie où chacun entre à son tour et s’efface et reprend. Les mains percutent, les visages luisent, les voix dansent ensemble.

Des improvisations sur un thème. Chansons d’amours impossibles, avec des fins mélancoliques et poignantes. Lorsque c’est notre tour, il m’apparaît vivement que nos chansons françaises ont de superbes paroles, incompréhensibles pour nos compagnons mauritaniens, mais des rythmes bien chétifs !

Pendant qu’ils chantaient, j’ai goûté le pain des sables. J’ai croqué dans sa croûte drue au parfum de feu. J’ai laissé longuement la mie épaisse fondre dans ma bouche. Lorsque je l’ai avalée, elle m’a donné sa saveur de brioche.

Mon matelas installé sur une butte. Je sens l’odeur âcre et fauve des chameaux qui broutent non loin. Grandes silhouettes difformes dans la pénombre.

Un gros insecte noir et blanc, hésitant, magnifique, cherche la lumière de ma lampe de poche. Je le retrouverai le matin, en livrée d’apparat, hésitant toujours sur son but. Il a dormi sous mon matelas je crois.

Je regarde la nuit. Le matelas est maigre, le vent froid se glisse dans mon cou. J’enfouis ma tête dans mon duvet. Mais comment pourrais-je désirer un hôtel 4 étoiles alors que le plafond du désert en comporte des millions ?

Aucun mot ne pourra raconter ce que mon cœur a vu. Mon cœur, comme cette lune en apesanteur, mon cœur chargé d’une lumière globale, mon cœur qui s’envole pour caresser la voie lactée. Mes amis, mes amours rendent visite à mes pensées. Pour chacun je cueille une étoile effacée chez lui ; je la confie au souffle de la nuit qui éclaire les rêves.

Les mots dorment ; ce sont les prénoms et les images qui valsent en moi, ceux de mes amis et de mes amours qui vivent ailleurs sur cette terre et ceux qui vivent, invisibles à mes yeux, dans le monde que je ne connais pas. Aucun mot ne pourra jamais raconter ce que mon cœur a vu entre les milliards d’étoiles.

Vivre les nuits comme des sortilèges

et rester en marge,

sans même les prononcer.

Dévier légèrement l’éternité

et se tenir là en suspens,

comme un insecte dans une fissure.

Roberto JUARROZ

Le petit matin est toujours frissonnant, mais le soleil nouveau-né se charge vite d‘emplir de couleurs le paysage grisâtre encore assoupi.

Pendant que les chameaux attendent leur chargement, debout, patients, deux corbeaux viennent se poser sur un dos et jouent les pique-bœufs. Ils cherchent de leur long bec dans la fourrure de la bosse et du cou quelque parasite à picorer. Ils s’affairent, sans douceur. Et repartent en planant avec leur cri laid.

Longue marche aujourd’hui jusqu’au septième « bouchon ».

N’Dongo découvre par hasard une autre dune chantante. Surprise et joie ! La même pente que Neyana, la même position dans l’espace, mais bien plus courte. Plaisir enfantin de la monter à quatre pattes, et de la descendre entourés de sa musique, avec comme un goût de cadeau supplémentaire…

Je touche le vent, simplement en étendant mes bras. Je m’appuie sur sa matière sans poids, sur ses souffles aléatoires. Ils ont la consistance de la lumière enlacée avec les risées d’ombres au petit matin, mais leur danse est vaste, mouvements fluides et mêlés.

Un scarabée grimpe en diagonale un flanc de dune avec entêtement. Il semble trop lourd pour cet effort. Maigres pattes et carapace au ras du sable. Presque arrivé en haut, il change d’avis et de direction. Et ses traces dessinent une ligne brisée d’obstination.

Récit de voyage dans le désert….

Legueila. Ce nom féminin est celui de l’oasis que l’on aperçoit, de très haut. Juste une tâche émeraude incrustée. Comme si le désert nous regardait.

Me rapprochant, peu à peu, je distingue les palmiers puis, loin d’eux, les cahutes de paille grisâtre arrondies sur leurs structures en arceaux. Cahutes éparpillées, comme se fuyant les unes les autres, sans chemin entre elles sauf le sable qui relie tout indifféremment.

Arriver à Legueila, c’est entrer sous les arbres, lever sa tête pour tenter d’en apprécier la hauteur, s’asseoir près de la khaïma de Sidi, un copain de N’Dongo, ressentir la fraîcheur délicieuse de l’ombre entre les rayons brûlants et têtus.

Legueila, un nom d’eau irriguant les sables. Jardins chétifs aux verdures rares et vivaces. Nous nous sommes installés sur une natte sous les ombres zébrées des palmes. Immédiatement est apparue une fillette. Elle s’est assise au bout de la natte. Elle est là. Elle ne bouge pas, ne sourit pas. Elle observe, muette. Les mouches boivent au coin de ses yeux, de ses lèvres. Elle ne les chasse pas. Ses cheveux attachés haut frisottent dans la lumière. Elle est là, grave, ses yeux sur nous. Quand N’Dongo revient, il lui dit de venir à l’ombre près de lui. Elle se déplace, s’assied sur ses jambes repliées, le visage totalement immobile. Il lui demande en hassania :

Comment tu t’appelles ? Zeinabou

Tu as quel âge ? Je ne sais pas

Où tu habites ? Par là-bas elle parle sans bouger les lèvres

Tu as des frères et sœurs ? Oui sans expression

Tu vas à l’école ? Non elle ne le regarde pas

Tu aimerais y aller ? Oui j’aimerais elle s’anime un peu

Tu es déjà allée à Chinguetti ? Non

Tu veux que je t’emmène à Chinguetti ? A Atar ? A Nouakchott ? Emmène-moi…

dialogue entre N’Dongo et Zeinabou

Elle doit avoir cinq ans. Elle mangera l’assiette que nous lui avons offerte, sans lever la tête, avec sa petite main sale. Elle partira « vers là-bas », digne, lente et droite, en regardant le morceau de pain.

Reprendre encore le chemin des dunes. Laisser l’ombre, la vie possible de l’oasis. Passer devant le puits, le puits de Legueilla, l’eau abondante venue du profond inconnu des nappes souterraines. Un chamelier tire à grands seaux joyeux cette eau qui déborde en fontaine de gouttes éblouies. Cette eau justifie que des êtres se soient implantés ici, y restent et cultivent leur vie et ce sable pour quelque verdure comestible, élèvent des enfants dignes, palabrent à l’ombre maigre des palmes, résistent au vent démesuré, au soleil démesuré, se réjouissent en pensant à la fête des dattes de l’été…

Reprendre le chemin des dunes. Avoir trop chaud soudain. Marcher quand même parce que l’on va vers cet horizon qui toujours se dérobe en déroulant l’immensité. Marcher encore parce que la lumière fait du toboggan et que j’ai envie de voler dans le vent. Marcher parce que mes jambes aiment marcher, que mon corps aime être vivant. Marcher enfin quand le soleil devient tendre. Quand je marche, je voudrais ne jamais m’arrêter.

Mais on s’arrête bien sûr, et je m’assieds, heureuse. Le bivouac est prêt, dans une cuvette au fond plat, protégée de dunes hautes. On en sort par un passage. On se promène un peu autour.

Je m’éloigne vers l’étrange, une sorte de forêt minimale : des euphorbes Calotropis procera sur un sol de pierres. Leur vert doux, leur ombre limitée. Je m’assieds contre un tronc. J’écoute le vent qui castagnette dans ses feuilles sèches. N’Dongo vient s’asseoir près de moi. Il me parle de cet arbuste du Sahara, excessivement dangereux et aussi tellement utile.

Il me montre la cicatrice de sa main. On avait passé de la gomme de cet arbuste sur sa blessure. Il me raconte comment cette glu sèche et se racornit désagréablement mais son efficacité finale. Il me parle aussi des imprudents qui se sont frotté les yeux avec cette sève puissante encore sur leurs doigts et qui en sont restés aveugles. On ne touche pas cette plante, on ne la cueille que précautionneusement, on ne brûle même pas les branches mortes.

Pour en savoir plus sur cette plante Calotropis procera ou pommier de Sodome : flore et végétation du Sahara

Je ne tâte pas ces feuilles rondes et épaisses. J’écoute le vent, et N’Dongo qui chante quand il parle.

On n’a pas envie de rester dans la cuvette. On veut s’éloigner dans l’amplitude. Mais le campement est invisible. Il serait facile de se perdre. Quelqu’un a pensé à piquer un bâton surmonté d’un chèche qui flotte, bleu, dans le vent. On pourra retrouver l’emplacement. Par là-bas, c’est chez nous !

Une compagne de randonnée revient avec une surprise qu’elle étale devant nous sur la natte : des fragments d’œufs d’autruche. Les autruches, Théodore Monod dit en avoir encore vu en 1930 en Mauritanie. Elles ont totalement disparu de ces terres. Les coquilles sont restées, épaisses, solides, en morceaux. Voilà un puzzle ! Et en effet, quatre morceaux s’accolent incontestablement. J’en suis comblée comme une enfant !

Un autre ami est allé continuer la recherche dans les sables près du point de trouvaille. Il revient avec une vingtaine de morceaux plus petits. On dirait qu’une coquille entière a été éclatée par une patte inattentive. On ne sait. On joue avec ces petits bouts durs couleur d’ivoire. Et les autruches d’autrefois courent dans mes pensées.

Le soir s’incline vers la terre. Avec une vigilance sage, il baisse la chaleur.

La lumière est irracontable et pourtant les mots voudraient dire cette splendeur, cette finesse royale de la lumière du couchant, une poudre d’or rosé comme l’ont rêvé les primitifs italiens pour leurs vierges à l’enfant, une lumière qui appelle au sacré.

Pendant que d’un côté le soleil s’ensevelit dans ses couleurs ahurissantes, de l’autre le ciel discrètement crée des verts sublimes évanouis dans les jaunes, chaque minute évoluant comme un parfum.

Et moi, là, sur le sable, sans pensée, ouverte, imprégnée, unifiée, comblée.

Après bien sur, la nuit coupe le rêve alangui. Elle s’impose, elle stimule. Il faut se couvrir vite. Je me crispe un peu sur la tiédeur que je génère. J’ai installé mon matelas dans une petite cuvette de sable isolée. Je me rapproche du campement. Le feu est allumé, le pain cuit.

Nous mangeons tranquillement avec les chameliers. Ce soir je leur demande de nous expliquer comment on joue avec ces baguettes d’épineux décorées que les femmes vendent en petits fagots. Elles les font sauter habilement dans leurs mains. Ils rient, un peu gênés. Ce sont des jeux de la société des femmes. Mais dès qu’ils ont commencé, on voit bien qu’ils y ont joué enfants. Ils se passionnent à nous montrer, ils s’interrompent en s’exclamant. Je cherche à comprendre les règles de ces jeux du désert. Elles sont complexes. C’est rapide et il faut compter.

Maintenant, un autre jeu : des creux dans le sable, des crottes sèches de chameaux comme pions, des bouts de branchettes piquées verticales, des mouvements de mains qui déplacent les uns et les autres à toute vitesse. Nous regardons se dérouler une partie incompréhensible. C’est trop long de nous initier : ils jouent. Je regarde leurs yeux attentifs qui suivent la partie, le ballet de ces mains brunes dans les lueurs valsantes des flammes, j’écoute les rires, les interjections amicales. Nous sommes tous là dans la protection chaude du feu : ils jouent. Je suis juste tout à fait bien.

Quand j’irai me coucher, j’aurai compris ces jeux de sable : être ensemble et oublier ce qui est trop dur. Ma cuvette était totalement emplie d’étoiles, comme un compotier débordant de fruits. J’y ai dormi, peu, protégée du vent par mon sac. J’ai bercé mes heures et mes images intérieures. C’était doux sans mesure.

Ouvrant les yeux au matin, j’ai souri aux parois de mon grand berceau orangé.

Le ciel était brouillé, blanchâtre. Le vent soufflait, mauvais.

Nous avons marché vers Chinguetti, dans cette lumière de plâtre soufflé.

Le désert, jamais le même.

Roselyne SIBILLE

La ville aux allures de pauvre village était terrée au sol derrière son champ d’ordures vagues et rases, sacs plastique criards et restes triés et re-triés, inutilisables à jamais pour personne, qui ne pourrissent pas, ne rouillent pas, et restent éparpillés dans la poussière. Le célèbre minaret qui symbolise la Mauritanie apparaissait comme une pitoyable tour grise sur de moches habitations. Voilà Chinguetti ce matin, ce côté de la ville comme une face de la réalité.

À l’abri des ruelles, je reprends intérêt à cette agglomération courageuse. Des ânes passent, menés par un gamin, des fillettes curieuses et timides, melhafas en vagues dans le vent, des voix dans l’invisible d’une porte. Des chèvres chétives flairent le sable. Les pierres taillées s’ajustent sur les murs aveugles. On traverse le Chinguetti austère. Mais on arrive dans les zones où les petites vendeuses aux plateaux sur l’épaule commencent à tourner comme des guêpes agressives. La pression touristique sur le Vieux Chinguetti a sa misérable contrepartie commerciale.

On visitera le musée-bibliothèque que je connais déjà. J’aurai en esprit les saveurs aimées que l’on retrouve.

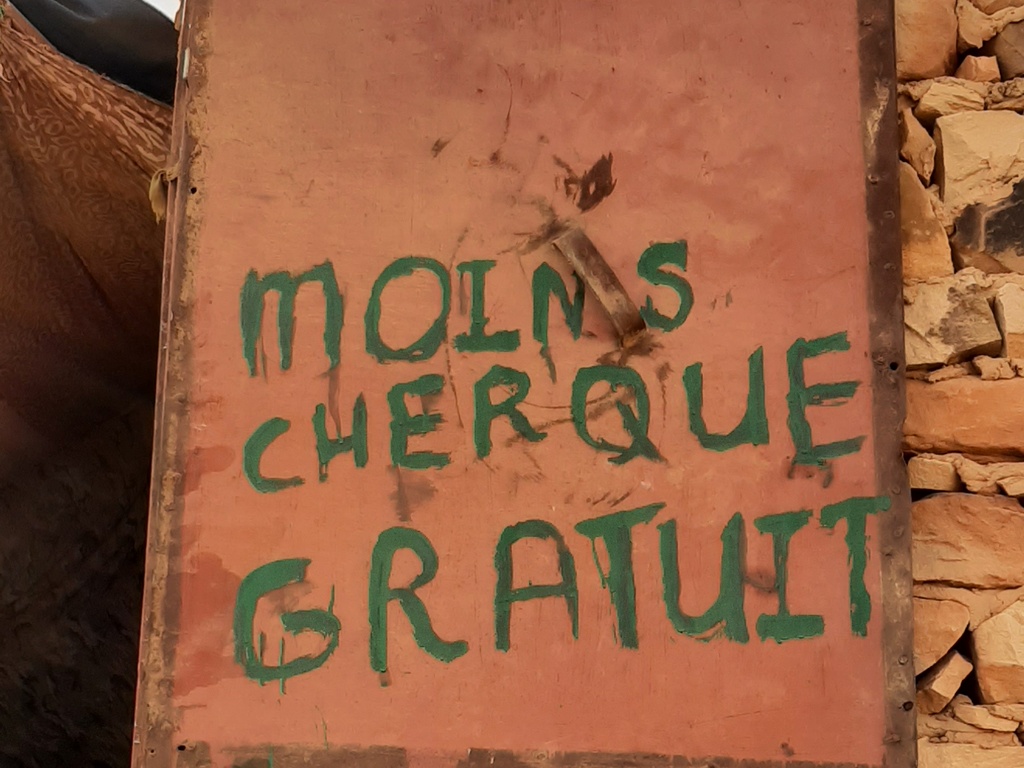

N’Dongo nous propose d’aller visiter le dispensaire dans la nouvelle ville. Nous traversons la batha, passant d’un type de constructions anciennes à un autre, plus raide, plus crépi. Les boutiques organisées sont nombreuses. Les inscriptions à la main crient en lettres irrégulières « TELEPHN PUBLIC », « AU BONHEUR DES DAMES / CHEZ MAHMOUT QUI ECRASE LES PRIX », « ARTS MAURITANIENNE ET AFRICAINE », « GARAGE MICHELEN »… La vie, la vie…

Récit de voyage dans le désert….

Des hommes sont assis à l’ombre contre les ouvertures sombres. Une femme ronde passe dans une démarche de matrone. Des gamines par deux se prennent le bras en nous dévisageant. La bascule publique attend les sacs de mil. Les moustiquaires protègent des regards. Le vent maltraite les plantations chétives, crée de courtes tornades de poussière.

Je pense à l’été qui doit être insupportable dans ces zones sans ombre végétale. Je pense à la guetna, la grande fête des dattes où chacun rejoint quelqu’un de sa famille dans une oasis. Je respire.

Le dispensaire est le dernier bâtiment. Au-delà, ce sont les mornes terrains vagues qui ne sont ni beau désert ni autre chose. Bâtiment soigné. Cour. Murs peints. Entrée carrelée. Un mauritanien en gants de chirurgien nous accueille. Je le crois médecin. N’Dongo me dit ensuite qu’il est l’homme d’entretien. Il nous fait visiter chaque salle, modeste mais impeccable : la salle d’accouchement, le bureau des consultations ophtalmologiques, là-bas le cabinet dentaire, ici la pédiatrie. Dans les chambres à deux lits, seuls les voiles des femmes hospitalisées forment couleur dans tout ce blanc hygiénique.

L’Hospidal de la Fraternidad est une réalisation de la coopération espagnole. On peut voir dans le couloir des photos du projet : les négociations souriantes avec les autorités locales, la pose de la première pierre, la construction, la mise en place des équipements, l’inauguration. Le miracle est une réalité. Et l’instituteur de la palmeraie de Timkemkmet peut venir à Chinguetti faire soulager sa rage de dents.

Rentrer à l’auberge du Bien-être, retrouver l’ombre parfumée de basilic, boire du bissap, le jus d’hibiscus vermillon frais.

Prendre la merveilleuse douche avare qui me semble la première de ma vie entière, comme après chaque retour de randonnée dans les sables.

M’allonger sous la khaïma. Fermer les yeux pour apaiser le tourbillon d’images et de sensations.

Me sentir dans cet entre-deux mondes où je retrouve le confort, encore relatif, comme une marche vers l’autre chez moi. Le désert est un chez moi sans limites où je me déploie. L’autre chez moi me semble très loin, et j’y serai demain.

Le 4×4 arrive, nous embarquons pour le retour vers Atar. D’abord, prendre du carburant. La pompe est emballée dans des bâches et des bouts de plastique colorés, ficelée comme aurait pu l’imaginer un artiste contemporain. Une échancrure laisse visible les chiffres et l’inscription gasoil. La pompe à essence flotte dans le vent, arrimée à un madrier.

Le plateau, sous le vent de poudre grisâtre que le soleil ronge.

L’arrêt aux peintures rupestres. Cette fois, le guide après nous avoir montré le premier niveau nous emmène au-dessus dans les rocailles et je découvre d’autres peintures, un soleil, une main, un oiseau. Le 4×4 semble un jouet au pied de la falaise. La passe d’Amogjar à droite dans le canyon. Route tellement périlleuse, écrit Théodore Monod, que l’on déchargeait les chameaux pour passer les marchandises à pied. N’Dongo me raconte qu’il y est passé plusieurs fois en voiture. Pendant toute la descente le mot d’ordre était « Se taire et prier ».

Nous prendrons la nouvelle route. Toutefois, le chauffeur est tendu sur le volant. Personne ne parle. Je pense au camion qui gît dans l’éboulis et j’encourage le frein moteur.

Mais voilà la plaine. La température se ressent de la perte d’altitude.

Lorsque nous arrivons au campement des Toiles Maures, c’est encore une autre marche vers la civilisation.

Nous mangerons ce soir un méchoui d’agneau fourré de riz aux épices. Nous jouerons avec le chiot, Dune, qui est arrivé un jour de nulle part et s’est fait adopter. Allure racée de chien sauvage du désert. Il mordille les chaussures avec application.

Demain, dimanche, pour nous ce sera l’avion qui nous emportera vers la France. Pour le peuple mauritanien, ce seront les élections présidentielles. Tous en parlent. Certains chauffeurs sont repartis vers Nouakchott pour voter, les chameliers restaient à Chinguetti au lieu de rentrer dans leurs familles, des transports étaient organisés pour emmener les adultes vers leurs lieux de rattachement administratif. Mais dans ce pays immense, où les cartes ne sont pas routières mais géographiques, le vote généralisé semble une utopie concrète.

Nous allons retrouver la campagne électorale de chez nous. Les débats contradictoires que nous avions quittés, les mots assassins, la cuisine franco-française nous semblent ridiculement étriqués. D’ici, comme chaque fois que j’en sors, je ressens comme notre bulle est riche, propre, préservée, bulle petite dans un monde qui surnage dans d’autres préoccupations vitales.

C’est l’art de l’Afrique, vous retremper vivement dans le grand bain.

Je vais rentrer, je vais retrouver ma vie que j’aime, mes amis, mes amours, les arbres, les eaux vives, un raffinement, les nuances sophistiquées de notre culture ancienne, mes livres, les mots. Pourtant rien ne se ferme, le désert est inscrit dans mes pages profondes.

Et à bientôt inch Allah, pour un nouveau récit de voyage dans le désert.